NEWS

2025.10.14

【勤怠】タイムカード5年間保管できていますか?タイムカード管理の落とし穴

お世話になっております。YAMABEのメルマガ担当です。

突然ですが、

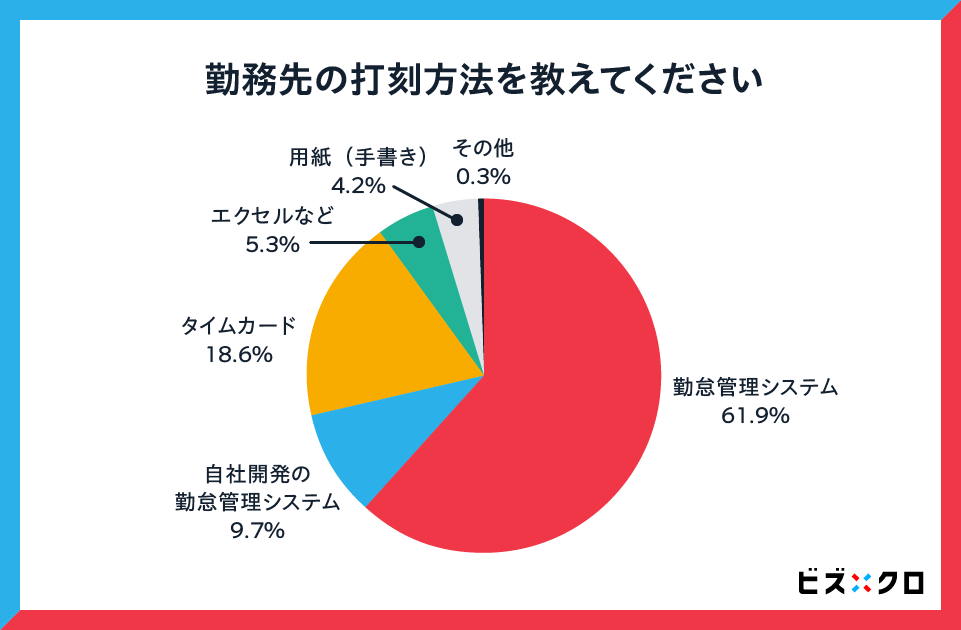

みなさまの会社では出勤や退勤の打刻はどのように行っていますか?

2024年に『ビズクロ(運営元:Chatwork株式会社)』が20歳~65歳の男女360人に行った調査によると、60%ほどが勤怠管理システムを利用していますが、依然としてタイムカードでの打刻も20%弱の方がご利用されています。

(出典:ビズクロ https://bizx.chatwork.com/special/report/sp04/)

タイムカードでの管理は、手軽で比較的安く導入できるため様々な企業が利用されています。

しかし近年、労働基準監督署の調査や助成金申請の場面で「勤怠データの提出」を求められるケースが増えています。

タイムカードの「保管義務」、対応できていますか?

従業員の勤怠記録である「タイムカード」は労働基準法第109条によって、データの保管が義務付けられています。

従来はデータの保管期間は3年間でしたが、2020年4月の改正に伴い保管期間が5年間に延長されました。

2025年10月のタイムカードは全従業員分を2030年10月まで保管し、提出を求められた際はすぐに取り出せるようにしておかなければなりません。

みなさまはしっかり保管できていますか?

保管しなければならない理由

タイムカードを保管しなければならないのは、主に下記の理由のためです。

・労使トラブルの防止

→従業員から未払いの残業代請求があったとき、タイムカードが客観的な勤務時間を示す証拠となります。

・労働基準署の調査対応

→企業の労働時間管理が適切に行われているか調査のため、タイムカードや賃金台帳の提出を求められる場合があります。

→調査は、通報があった場合と定期的な巡回調査として抜き打ちで訪問がある場合があります。

・助成金申請のため

→従業員の雇用改善の助成金の場合、タイムカードや賃金台帳の提出を求められる場合があります。

5年未満のタイムカードの紛失や破棄があった場合、罰則の対象となることもあります。

また労使トラブルに発展した場合、客観的なデータを保持していなければ会社側が不利になりますので、適切に管理を行いましょう。

タイムカードでの勤怠管理リスク

紙のタイムカードを整理し、保管するのは意外と手間がかかります。

提出を求められたときにすぐに出せないといった声も多く聞かれます。

✅「過去のタイムカードがどこにあるか分からない」

✅「担当者が変わって管理が引き継げていない」

また調査が入った際、タイムカードと一緒に賃金台帳の提出を求められ、タイムカードとの集計と支払った金額の整合性なども見られます。

「打刻を押し間違えたから打刻情報はそのままだけれど、賃金は通常勤務で計算していた」というケースもきっとあるのではないでしょうか?

そのとき5年前のタイムカードと賃金台帳の対応状況を説明することはなかなか難しいことかと思います。

今一度、打刻方法や勤怠管理を見直そう!

近年、労働時間の把握や残業管理に関する法改正が相次いでおり、

「気づいたら対応できていなかった…」というケースも少なくありません。

勤怠管理はますます複雑化しており、

いまや中小企業でもシステムで勤怠を一元管理する動きが広がっています。

紙のタイムカードやエクセル集計は手軽ではありますが、

「集計ミス」「保管の手間」「法令対応の遅れ」といったリスクも潜んでいます。

【11/7オンライン】勤怠管理セミナー

11月7日(金)13:30から勤怠管理見直しセミナーを行います。

実際に様々な業種の導入事例を紹介しながら、システム選びのポイントについて解説します。

オンライン開催ですので、是非お気軽にご参加ください!

勤怠管理に課題を感じている方、他社の管理方法が気になる方

是非お気軽にご参加ください!

お問い合わせ Contact

会社案内のPDFデータを

ダウンロードいただけます。

社内のDXについての課題について

お気軽にお問い合わせください。

お電話は営業時間内に

お問い合わせください。

対応可能:平日 8:30~17:30(土日祝休み)

0766-25-1881